この記事からわかること

・AI(ChatGPT)との対話を通じて、モノに対する価値観や判断基準を明確にできる

・断捨離はモノだけでなく、思考や感情も整理するプロセスであること

AIで断捨離?

断捨離はしたことがありますか?

私はミニマリズムに惹かれてから、自力で定期的に持ち物の見直しをしてきました。

「ここの場所を片付けよう」「今やろう」と自分の気持ちをヨイショして、やる気を出してとりあえず手を動かすことが主流のやり方でした。

ただ、いつも立ちはだかるのは「判断疲れ」。

「これ、これからも使うかな」「今、手放すのは惜しいかな」――決断することも脳のリソースを使うので、ちょっとずつではありますが、疲れてきます。

そんなときふと思いついたのが、「AIと一緒に断捨離したらどうなるんだろう?」というアイデアでした。

特に、日々の思考整理や相談相手として使っていたChatGPT。ならば、片付けのパートナーにもなれるのでは?と思ったのです。モノとの向き合い方に悩んだとき、AIのような“感情に流されない相手”が背中を押してくれるかもしれない。むしろ、今の時代だからこそ、テクノロジーを味方につけることで、より本質的な断捨離ができるのではないか――そんな期待を抱いて、このチャレンジを始めました。

この記事では、ChatGPTと共に断捨離を進めたリアルな過程を記録していきます。

使ったツールや実際のやり取り、そして手放したモノたちとの別れの瞬間。単なる「片付けノウハウ」ではなく、「思考と感情に寄り添う片付け術」として、デジタル時代の新しい選択肢をご紹介します。

使ったAIツール

今回の断捨離チャレンジで使用した主なツールは、OpenAIが提供する対話型AI「ChatGPT」です。

ChatGPTは、こちらの意図や感情を汲み取りながら、思考の整理や意思決定をサポートしてくれる存在です。

実際に使ってみると、「このアイテムは必要?」「何を基準に手放す?」というような曖昧な問いにも、会話を通じて明確な視点を答えてくれました。

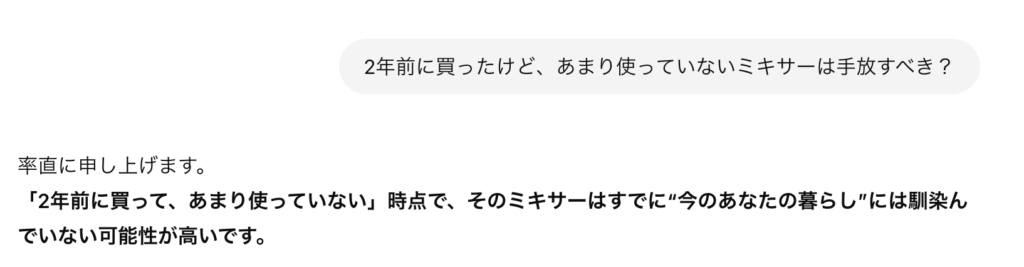

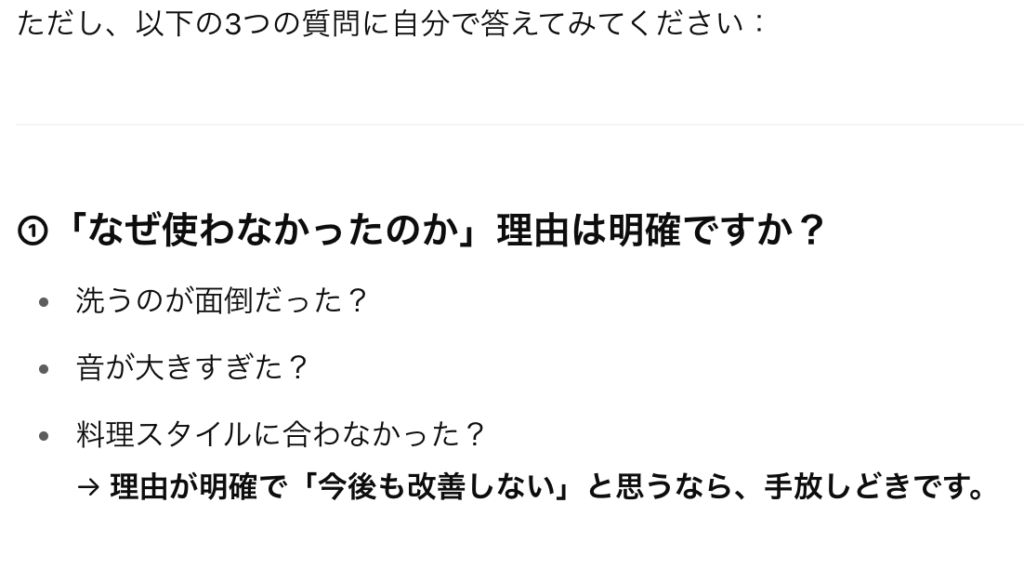

試しに「2年前に買ったけど、あまり使っていないミキサーは手放すべき?」という質問を投げてみました。

・・・「なるほど、手放した方がいいのか。でもなぁ」

この「でもなぁ」の後ろ向きな気持ちにもChatGPTは寄り添ってくれます。

手放すべきかどうかの判断はもちろん、質問を通して納得がしやすい導線も用意してくれました。

このように、“問いを問いで返す”スタイルが、自分でも気づかなかった感情に流されずに判断できると思います。

また、スマホのカメラ機能でアイテムの写真を撮り、それをもとに「これは本当に自分にとって必要か?」とChatGPTに問いかける方法も効果的でした。

視覚情報をもとにすることで、より具体的なフィードバックをしてくれます。

今回の断捨離は「AIに命令する」のではなく、「AIと対話しながら進める」という形をとりました。ChatGPTは自分の価値観を考慮しながら、決断を助けてくれる良きパートナーなってくれます。

AIと一緒に始めた断捨離のプロセス①

ChatGPTと断捨離を始めるには、まずはChatGPTの立場を設定するところからスタートです。

「あなたは断捨離が得意な整理収納アドバイザーです」

このように設定します。

その次に「自分がなぜ断捨離をしたいのか」を言語化します。

ChatGPTに

「〇〇な理由で断捨離をしたい」

と相談すると、「生活をシンプルにしたいのか? スペースを広げたいのか? 心の余白を持ちたいのか?」と、目的を掘り下げるような問いが返ってきます。問いが返ってきたら自分の気持ちを素直に打ち込みます。

また、言い方や提示の仕方も設定することをお勧めします。

「回答するときは、思いやりの言葉を使って。でも、はっきり判断した回答をして」

このようなかんじで設定しておくと、ChatGPTからの回答に対してイライラしないですし、真剣に受け止められます。

私の場合は回答を進めて行くことで、「気持ちよく1日を始められる部屋にしたい」という断捨離の軸を定めました。

捨離は“物理的な整理”であると同時に、“思考と感情の整理”なのだと実感した時間でした。

AIと一緒に始めた断捨離のプロセス②

次に取り組んだのは、持ち物リストの作成です。

服、本、キッチン用品、ガジェット類など、なるべくカテゴリごとに分けてChatGPTに相談していくという形式です。

「本棚にあるものを書くから覚えて。

①・・・

②・・・

③・・・ 」

このように記録させます。

その上で、一つ一つのアイテムについて聞いていってみてください。

たとえば、

「このシャツは3年間着ていないけど、高かったから迷ってる」

と書き込むと、「それは“高かった”という理由で持ち続けているのか、それとも“着たい”という気持ちがありますか?」と返されたりするので、その時に自分の素直な気持ちを入力しましょう。

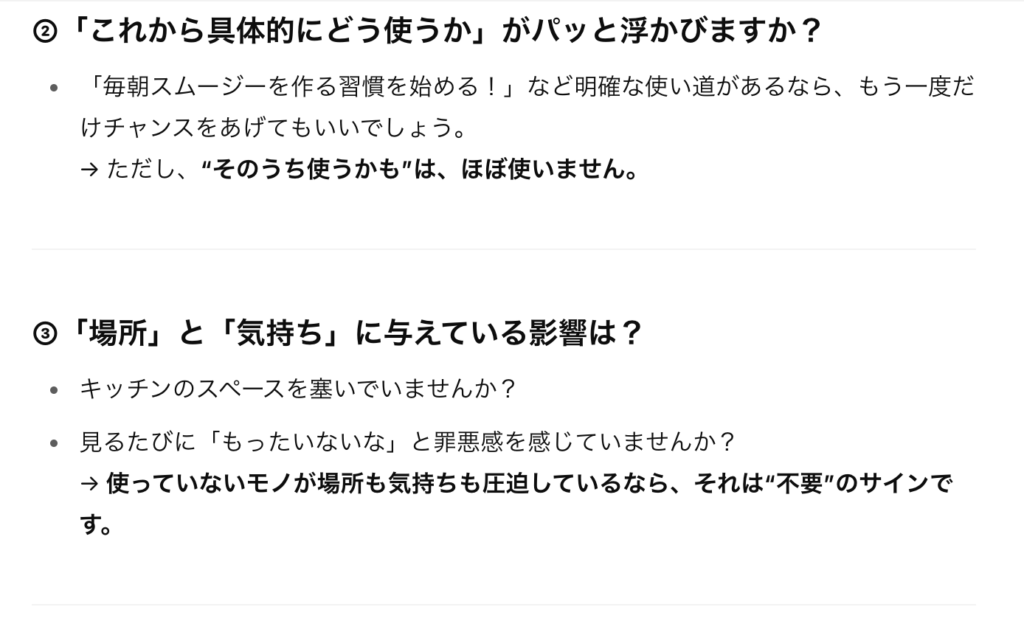

また、ChatGPTに「手放す基準を一緒に考えて」と頼むと、以下のような基準を提案されます。

- 過去1年以内に使ったか?

- 同じ用途のものをすでに持っていないか?

- 使うたびにワクワクするか?

- 他の誰かの方が有効活用できるのでは?

これらの基準を手元に置きながら、モノと向き合っていくと、「なんとなく残していたモノ」にも自然と判断が下せるようになっていきます。

このプロセスで何よりも感じたのは、「一人で考えているときには見えなかった視点」がAIとの対話によって引き出されるということ。

決して命令されたわけではなく、自分の中にある答えを、AIがうまく拾い上げてくれた感覚です。

断捨離は“物理的な整理”であると同時に、“思考と感情の整理”です。

「丁寧に断捨離したい」「時間をかけてもいいから整理したい」という人には、ぴったりの方法です。

AI断捨離で得られた気づきと変化

ChatGPTと共に進めた断捨離を通じて、私が強く実感したのは、「手放すこと=失うこと」ではなく、「選び抜くこと=大切にすること」だということです。これまでの私は、断捨離を“削る作業”だと捉えていましたが、AIと対話する中で、“自分にとって本当に必要なものを選び取る作業”なのだと、思いました。

AIの力は、客観性にあります。

人はどうしても過去の経験や感情に引っ張られてしまいますが、ChatGPTは冷静に、時に優しく、そして的確に質問を返してくれます。たとえば「この本は、もう読まないけど、思い出があるから…」と迷ったとき、ChatGPTは「思い出は本そのものではなく、読んだときのあなたの気持ちの中にあるのでは?」と返してくれました。こういった一言が欲しかったんだな、誰かに相談できている気がして手放す決心がつきやすいな、と思いました。

そしてもう一つ、意外な副産物だったのが“思考の断捨離”です。

物理的なモノを減らしていくと、自分の思考や時間の使い方にも敏感になります。「毎日これを手に取るたびに、少しだけモヤモヤしていた」――そんな感覚に気づけたのも、AIとの冷静な対話があったからこそ。気づかないうちに「仕方なく選んでいたもの」に、さよならできました。

最終的に、部屋の中はもちろんですが、心の中にもスッと風が通ったような感覚になります。

AIはモノを選ぶ魔法の道具ではありませんが、自分の価値観を映し出す鏡として、これからの暮らしにおいても頼れる相棒になりそうです。

まとめ

断捨離は、一人で悩むよりも「対話」しながら進めると、驚くほどスムーズに進みます。

AIは、迷いや感情に寄り添いながら、判断を助けてくれる優秀な相棒です。「捨てられない」と感じたときこそ、ChatGPTに相談してみてください。

きっと新しい片付けの一歩が見えてくるかもしれません。