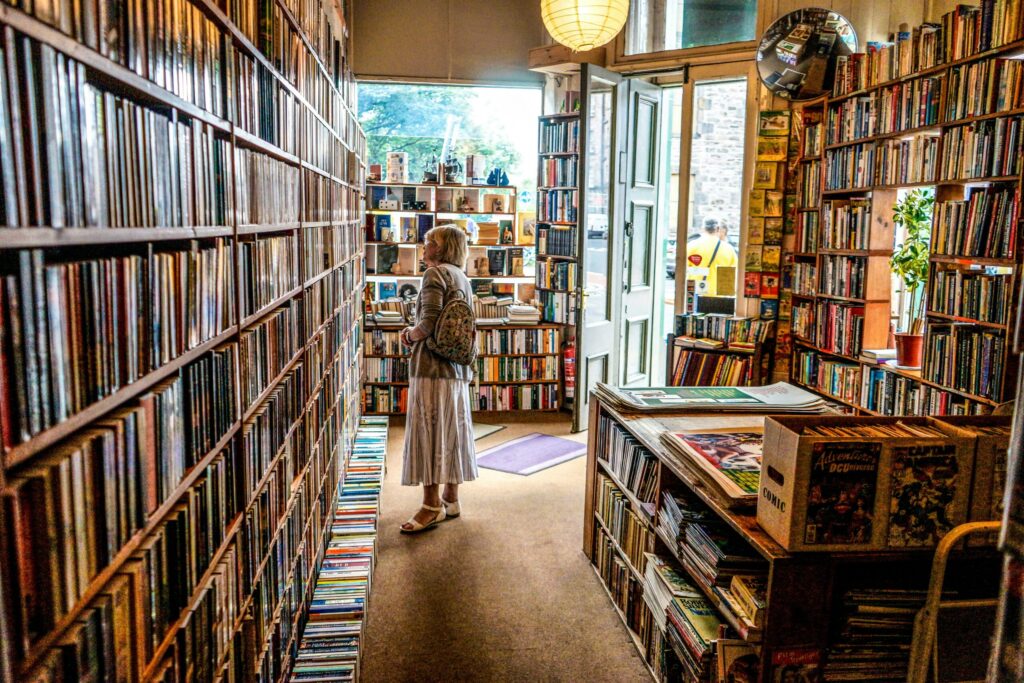

ミニマリズムという言葉を耳にするようになったのは近年のことですが、その思想はずっと昔から文学の世界で描かれてきました。

物を持たずに生きる姿勢や、必要最小限で満足する価値観、自然との共生を大切にする暮らし方は、文学作品の中に脈々と息づいています。ときに小説として、ときに随筆や詩として表現され、読者に「本当に必要なものとは何か」を問いかけてきました。

ここでは、文学の中に表れるミニマリズムの思想を取り上げます。

海外では『星の王子さま』や『ムーミン谷の十一月』、『大草原の小さな家』など、子どもから大人まで親しめる物語の中に、物に縛られない自由な生き方が描かれています。

一方、日本の古典や随筆では、『徒然草』『方丈記』『陰翳礼讃』といった作品に、質素で静かな暮らしを美徳とする価値観が息づいています。

詩の世界にも、少ない言葉で余白を生かす美意識が宿っています。俳句や宮沢賢治の作品などは、現代人に「足るを知ること」「シンプルに生きること」のヒントを与えてくれます。

文学作品から新しい視点でミニマリズムを感じ取り、日常の暮らしに取り入れるヒントを得てみましょう。

モノや情報が溢れる現代だからこそ、文学が示す「少なく生きる美学」に立ち返ってみませんか?

文学における“ミニマリズム”

ミニマリズムとは、物や情報を極限まで削ぎ落とし、本当に必要なものだけを残して暮らす生き方です。

現代では「断捨離」や「シンプルライフ」といった言葉と結びついて、身の回りを整えるライフスタイルとして注目されていることが多いですね。しかし文学におけるミニマリズムは、単なる生活術ではなく「思想」や「美学」として描かれてきました。

ここでは「文体のシンプルさ」と「生き方のシンプルさ」を区別して、生き方のシンプルさをメインとした内容の作品を紹介します。

日本文学に見られる「無常観」や「不完全の美」も、まさにミニマリズムの思想に通じます。

限られたものを受け入れ、余白を楽しむという感覚があるもの、現代の「持たない暮らし」の発想と重なるものを集めました。

文学におけるミニマリズムとは「削ぐことで見えてくる豊かさ」を描くものかなと思います。

作品を通してその思想に触れることで、私たちは“何を持ち、何を手放すか”という問いに自分の答えを見つけていきましょう。

『アルケミスト』パウロ・コエーリョにみる「所有からの自由」

パウロ・コエーリョの『アルケミスト』は、世界的に愛されている寓話的な小説です。

物語は羊飼いの少年サンチャゴが、自分の夢を追い求めて旅に出るところから始まります。物語の詳細は割愛しますが、彼は旅の中で数々の出会いと別れを経験し、本当に大切なものは「持ち物」ではなく「心の中にあるもの」だと気づいていきます。

この物語は、所有に縛られず自由に行動することの大切さを伝えるために、「旅」というテーマで話が構成されています。旅を続けるために荷物は最小限でなければならず、余計なものを持ちすぎれば前に進めません。これはまさに現代のミニマリズム。

「持たないからこそ得られる自由」「失うことでしか見えない真実」。

サンチャゴの旅路は、私たちにモノを手放す勇気を与えてくれます。

そしてその勇気こそが、新しい人生の扉を開く鍵となるのです。

この本はミニマリズムの根幹を知りたい人、新しい土地に出向く人、これから旅行をする人に読んでもらいたい一冊です。

児童文学に描かれるシンプルライフの知恵

ミニマリズムの思想は、大人向けの文学だけでなく児童文学にも色濃く描かれています。子どもたちにも伝わるやさしい物語の中に、シンプルに生きることの大切さが込められています。

シェル・シルヴァスタインの『おおきな木』は、与えることの豊かさを教えてくれます。

木は少年にリンゴを与え、枝を与え、最後には幹まで差し出します。物語は一見すると切ない結末に見えるかもしれませんが、そこには「モノを持たなくても、誰かに与えることで人は満たされる」という深いメッセージが隠されています。

また、バージニア・リー・バートンの『ちいさなおうち』では、時代の変化とともに都会に取り込まれていく小さな家の姿が描かれます。華やかで便利な暮らしが進む一方で、静かで自然に囲まれた暮らしの価値が見直されていきます。

これは現代にも通じるテーマであり、「持たないこと」「変わらないこと」が心の安定につながることを教えてくれます。

児童文学の中に描かれるこれらの物語は、大人にとっても改めて暮らしを考えるきっかけを与えてくれています。

海外文学から学ぶ現代のミニマリストへのヒント

ここまで紹介した海外文学に共通するのは、「持たないことが不幸ではなく、むしろ心を軽くする」というメッセージです。現代社会では、便利さや所有の豊かさが強調されがちですが、文学はそれとは逆の視点を与えてくれます。

具体的には、次のようなヒントが。

- モノよりも経験や出会いを大切にする

- 自然とのつながりを取り戻す

- 所有から自由になることで行動の幅が広がる

- 子どもにも伝わる形で「持たない価値」を語り継ぐ

これらはすべて、私たちが日常生活で実践できることです。

たとえば「買う前に立ち止まって考える」「余計なものを手放す」「休日は自然に触れる」など、小さな一歩から始められます。

文学を通じて学んだ知恵を、ぜひ暮らしの中に取り入れてみてください。

おわりに

海外文学は、シンプルに生きることの普遍的な価値を私たちに教えてくれます。

モノを減らすことは単なる片付けではなく、心の余白を取り戻すこと。そしてその余白があるからこそ、新しい出会いや発見を受け入れることができます。

『アルケミスト』や『おおきな木』、『ちいさなおうち』といった作品は、それぞれ異なる形で「持たない豊かさ」を描いています。読書を通じて得られるのは、便利さや消費に偏った暮らしから少し距離をとり、自分にとって本当に大切なものを見つける視点です。

次に読む本を選ぶとき、あなたの暮らしをより軽やかに、そして豊かに変えてくれる物語を手に取ってみてください。